ねじくれている最中、ねじれもなかのご紹介をさせていただきます。

遊び心が欲しい

きっかけは素朴な思いつきでした。もちろん土浦市のレンコンや水戸の納豆といった商品は一級品だし、食べ ても非常においしい。しかし、例えば茨城の人が他県へお邪魔したとき、胸を張って、しかもさりげなく相手の 方々へ「粗品ですが」といって、差し出すことのできるお菓子は見あたらないのではないでしょうか。茨城らしく、きどらず、飾らず、値段も東京の価格からすると驚くほど安い。それでいて観る人が観れば分かる。きらりと光るセンスのあるものを作りたいというのが当初の思いでした。

模型作りから始まった

中身についてはもともと団子作りの経験から自信がありました。問題はそんな「職人の矜恃」とか「頑固なこだ わり」といったものをいかに「伝えたらいいのか」ということでした。いわゆるパッケージをどうするのか、という問題です。ただ企画会社やデザイン会社を東京に求めてしまうとやはり「垢抜けすぎる」きらいがあると思っていました。そこで、地元つくばの企画会社に相談することにしました。地元の業者なので気軽に打ち合わせを重ねることができました。またわざわざ模型まで作ってもってきてくれたり、地元ならではの泥臭い付き合いが始まりました。

職人はねじれている

「職人はねじれている」というのが企画会社の提案したコンセプトでした。納得できるまで作っては壊す、採算度外視で何かをゼロから作る、という職人の姿勢のことです。「そんなに費用ばっかりかけて」やら「時間がかかりすぎる」やら言われます。しかし、いいものを作る、というのは一般世間の基準から外れているものです。そんな 姿勢は確かにねじれているのかも知れない。また、とび職の「ねじりはちまき」のように職人のアイテムはどこかぎゅっとねじられていることが多い。そこで、そんな形をそのまま表現したらどうか、というのが当初のアイデアでした。

ねじくれている最中

そうなると、最中の皮の金型をそもそもオリジナルで作成する必要がありました。この商品は永らく定番商品に したいという思いで企画していたので、金型職人も後継ぎがいて、ある意味永続的に付き合えるところを探す必 要がありました。そもそも最中の金型を一から作るという作業自体珍しいことだったのです。仕事上のつてを頼って、五、六軒ほど金型職人を回りました。パッケージの「ねじれもなか」の文字も地元の書家の方に頼みました。お菓子そのものがねじくれているだけに、外見はやはり「流麗に」そして出来るだけ「シンプルに」という注文を出 させていただきました。

団子屋さんとしての「ゆたかや」のロゴもこのために特別発注しました。使われているのはホンの一部ですが、 やはり観る人が観れば分かる。団子に串がささって、それがゆたかやを表している、といった意匠です。

どこまでこだわりを貫けるか

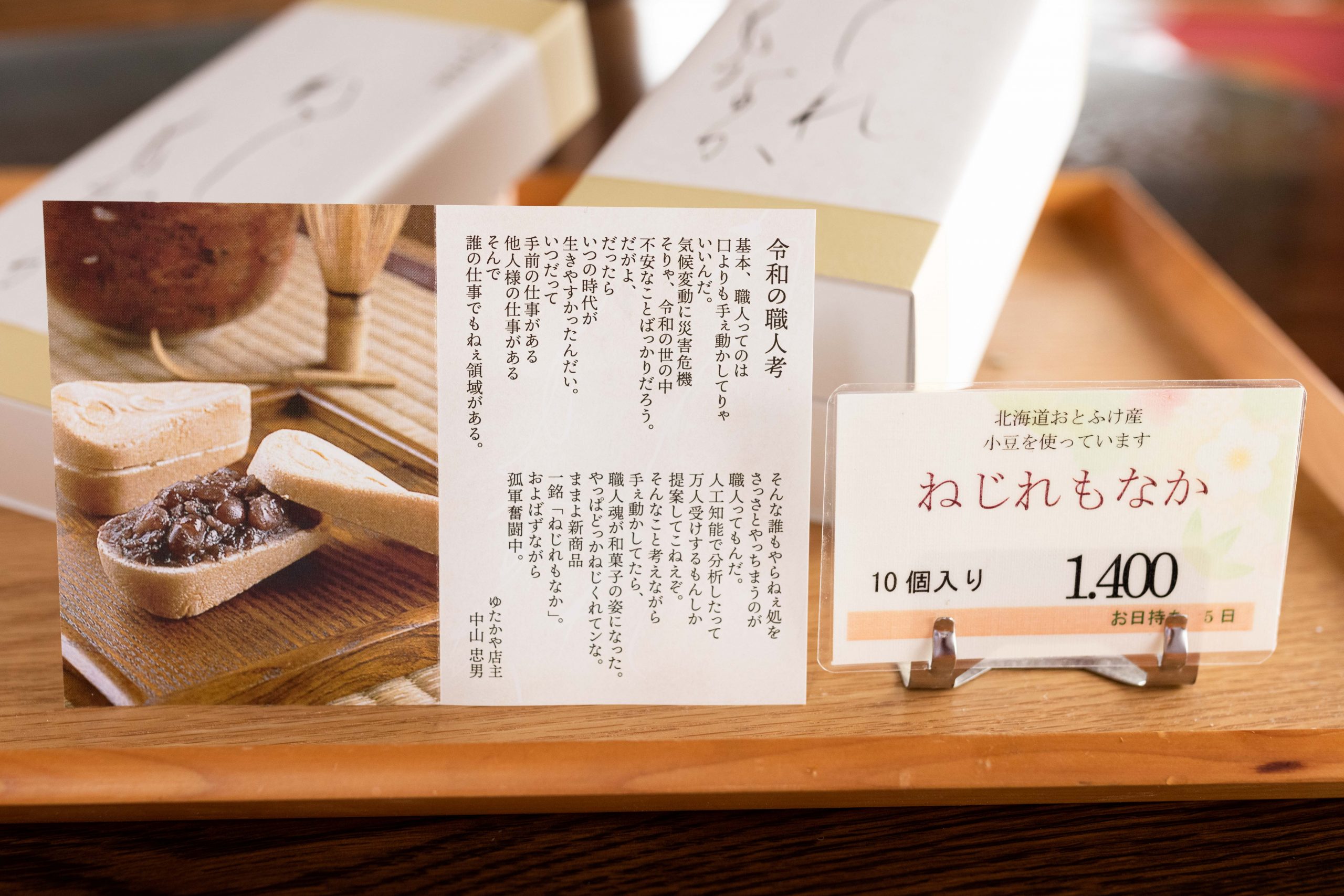

前口上を印刷した栞にもこだわりました。やはりこれだけの時間と労力を費やしたからには一言ごたくを述べておきたかったわけです。

形が整えば後は中身。最中とはシンプルなお菓子です。だからこそ素材選びが重要です。小豆としては最高級の北海道音更の豆だけを使用することにしました。もちろん普通の小豆より割高ですが、ここまで来たらやるしかない、といった勢いがありました。

「ねじれもなか」が世に出たのは平成二十一年の一月です。おかげさまで、十年以上が経過しましたが、ねらいどおり定番商品に育ってくれています。茨城から他県に行く人たちが密かなプライドをもって、さりげなくお相手様に差し出すことができるお菓子。東京という一大消費圏を隣に抱えてしまっているメリットが、逆に自分の県の商品自体をアピールする力を弱め、「ブランド化」を遅らせていると言われる茨城県。

そんな茨城の、そのまた田舎で孤軍奮闘中です。 ぜひ全国の皆様にご賞味いただければ幸甚に存じます。

お値段 おひとつ 140円(税抜)です

おひとつ 税抜140円です。税込み 151円です。

お問い合わせ

ねじくれている最中、ねじれもなかについてこちらから。お気軽にお問い合わせください。